教育 の記事一覧

2010/06/01 からあなたは累計  人目の訪問者です。

人目の訪問者です。

(本日は  番目のアクセスです。 また昨日は

番目のアクセスです。 また昨日は  人のご来場者がありました)

人のご来場者がありました)

2022.02.03

どうよ?

|

|

先日、生産管理係を対象に、アメーバ経営の勉強会を実施しました。

ちょっと前のブログでも、ひらたさんが実施してくれた「アメーバ経営勉強会」を紹介しましたが、ちょっと切り口の違った勉強会です。

まずはアイスブレイク。

「アメーバ」の絵を描いてもらいます。 |

|

|

|

|

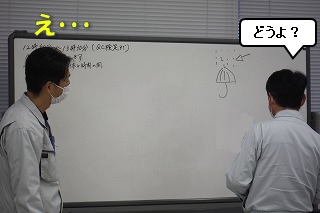

自信満々に「アメーバ」を描くいっしゃん。

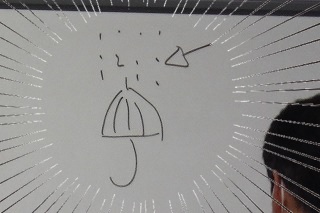

出来上がりを見てみると・・・

|

|

|

|

|

勉強会開始「2分」で大スベリをする、いっしゃん。

勉強会の後で、いっしゃんから、

「ちゃんとツッコミせーよ!」

と叱られました。

|

|

|

|

|

|

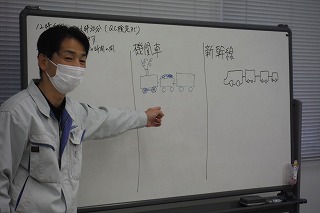

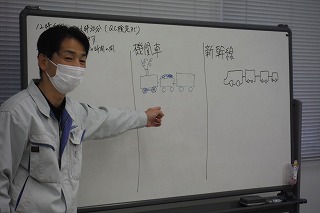

「お絵描き」もうひとつは「機関車と新幹線」。

これは「チームの在り方」を「機関車と新幹線」になぞらえて説明しています。

さあ、ここからが本題!

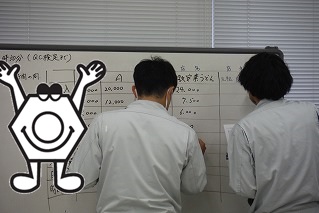

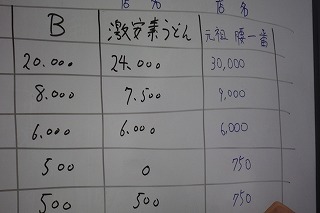

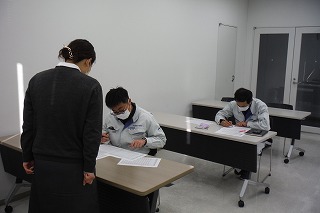

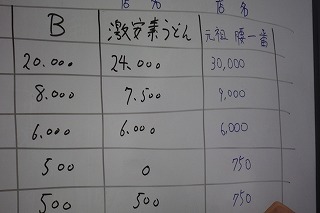

3人で知恵を出し合って、うどん屋さんを経営してもらいます。

(紙面上ですよ)

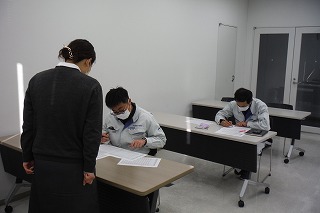

|

|

|

|

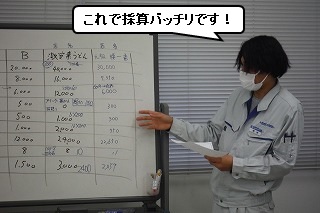

|

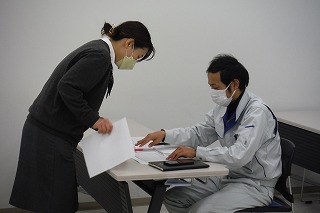

どうすれば、きちんと収益を向上させていけるのか?

前半は分かりやすい事例で、収益が向上してくのを数字で認識していきます。

だがしかし!

最後の課題は難問!

チームで相談し合い、電卓をたたいてまた悩みます。

|

|

|

|

|

|

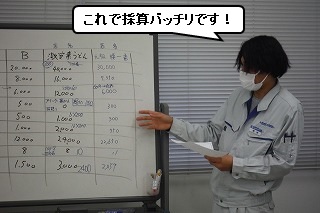

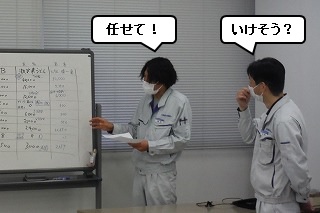

数字を良くしていくためには「創意工夫」が欠かせません。

その「創意工夫」をどう具体的行動にしていくか?

その具体的行動がどう数字に変化をもたらすか?

これらを考えて発表します。

つじつまの合わない数字や根拠のない数字は「やり直し」になります。 |

|

|

|

|

|

さすが、生産管理のメンバーたち。

少々強引でしたが、見事に着地しました。

この勉強会では「数字を良くするために作戦を考える」というところがポイントになります。

私たちの本業はうどん屋さんではないので、本業ではもっともっと色んな「創意工夫」を生み出せます!

これからも、お客様のお役に立てられる「創意工夫」をがんばっていこうぜ! |

|

|

|

W

2022.02.01

アメーバ経営勉強会

|

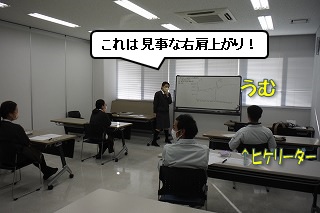

先日、ひらたさんが講師をしてくれ、営業第一グループ第一チーム(営業1G1T)を対象に、アメーバ経営勉強会を実施しました!

このアメーバ経営というのは、社内の各チームをあたかも一つの会社のように部門経営していく管理会計です。

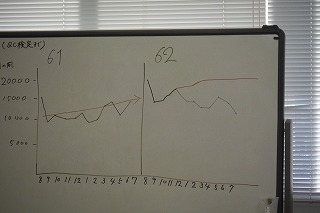

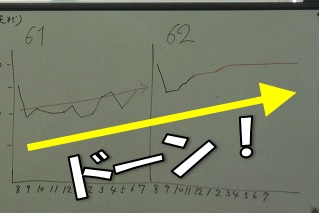

今回の勉強会では、自部門が前期~今期でどのように収益を上げてきたのかを数字とグラフを使って学びます!

|

|

|

|

|

実はこの時、Wが写真を撮ることになっていたのですが、撮りに行くのが遅れてしまい、部屋に入った時にはもう勉強会の終盤でした・・・。

ここまでの勉強会の流れはこんな感じ。

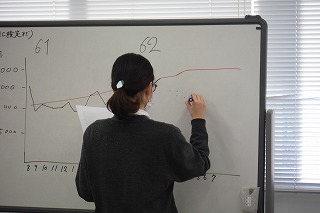

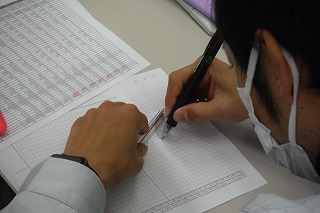

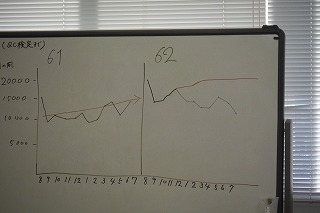

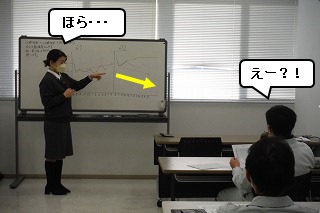

①前の期の営業1G1Tの「時間当たり収益(アメーバ経営では【時間当たり】と呼びます)」がどのように推移していったのかを折れ線グラフにします。

②出来たグラフを見て、どんな気づきがあったのかを考えます。

③今期の12月までの「時間当たり」も続けて折れ線グラフにします。

④「③」の線の続きをどうしていきたいか?をフリーで描いてもらいます。

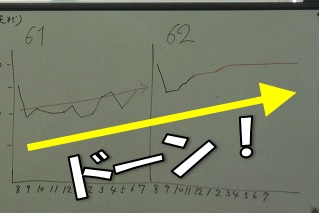

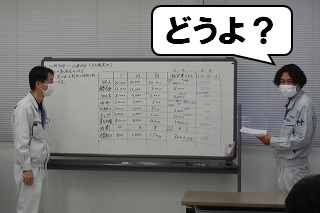

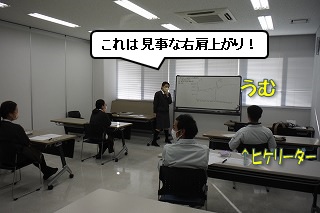

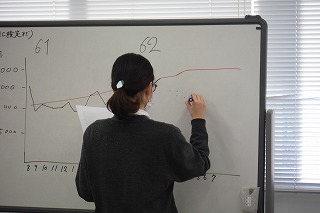

はい、「④」の「こうしていきたい線」が描かれたのが下の右の写真。

さすが営業1G1T!見事な「右肩上がり」です!

|

|

|

|

|

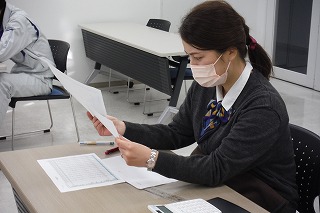

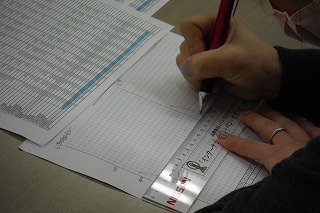

ではではここで、今期のマスタープラン(通期計画)をプロットしてみましょう!

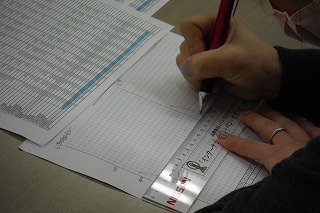

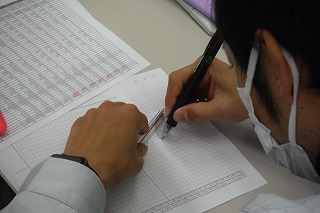

さあ、今期12月の続きをマスタープランの数字を使って折れ線グラフにしてみてください。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

もちろん折れ線グラフなんて、今の時代、エクセルを使ったらスグに出来ちゃいます。

そこを「あえて」手書きでグラフにするところにミソがあります。

自分の手で線を引くと、けっこう「あれれ?」と気づきが生まれます。

HTTも何かに気づいたのでしょうか(笑) |

|

|

|

|

ではでは、あっこちゃんに続きのマスタープラン線を描いてもらいます。

すると・・・

|

|

|

|

|

|

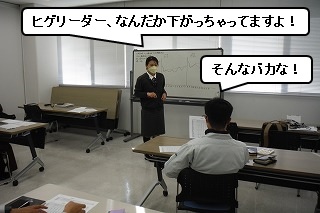

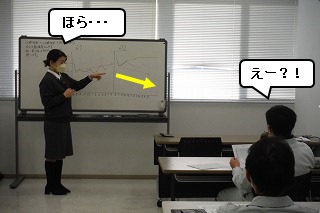

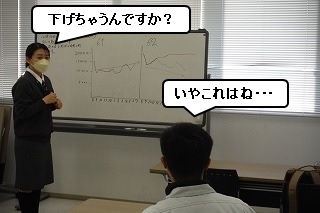

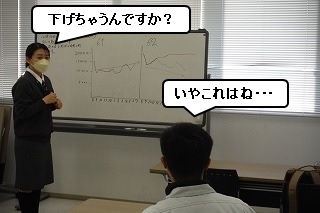

いざ、マスタープランの線を描いてみると、「こうしていきたい線」とは逆に、右肩下がりに・・・。

数字だけを見ていたら気づきにくいものも、グラフにしてみると気づきやすくなるんですよね。 |

|

|

|

|

|

←の写真は冗談ですが、実は事情があってヒゲリーダーは「時間当たり」を今期後半下げるマスタープランにしています。

でもでも!

ヒゲリーダーは必ずや事情のあるマスタープランを超える実績を叩き出すはずです! |

|

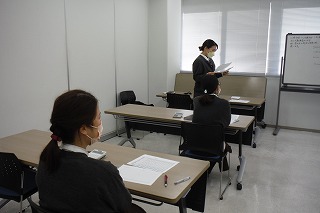

勉強会の最後は理解度テストをがんばります!

さあ、今期も2月から折り返しです。

この勉強会を受けた営業1G1Tが活躍しまくります!

ってことで、勉強会お疲れさまでしたー!

|

|

|

|

|

W

2022.01.28

リーダーシップ勉強会 その2

|

先日実施された「リーダーシップ勉強会」の様子を紹介しています。

今回は「幸せな選択」をするために、日常の習慣を変えることの大切さを教わっています。

そして、日常の習慣を変えるヒントが、

|

|

「ていねいに○○する」

|

|

です。

昨日の「その1」では、例として、

「ていねいに文字を書く」

を挙げました。

ていねいに文字を書くことは、「心を整える」ということにもつながってきます。

自ら意識的に「ていねいに文字を書く」を実践し続けることで、いつしかそれが「習慣」となっていきます。

「ていねいに文字を書く=心を整える」習慣を身につけることで、「幸せな働き方」につながっていくのです。

ここから「その2」の本題です。

|

|

|

|

|

他にも、

・あいさつをていねいにする。

・ていねいにハンコを押す。

・ていねいな言葉づかいをする。

・ていねいに相手の話を聴く。

などなど、社員みんなから色々な「ていねいに○○する」が出てきました。

ここからが大切なところ!

これら「ていねいに○○する」・・・そのために心掛けることは?

と、「もうひと掘り」させることで、より変える行動に具体性を持たせます。

例えば、

「きちんとていねいに朝食を作る」→「そのために、毎朝5時30分に起きる」

といった具合です。

|

|

|

|

|

こんな感じに、行動を変えるためのヒントを教えてくださいました。

こうやって具体的に、まずは意識して行動を変えて、それら「ていねいに○○する」が無意識で行えるようになった時、自分の目指す「ありたい姿(自分のビジョン)」に近づくことが出来、幸福感を得られるのです。

また、個人だけでなく、チームで習慣を変えることも大切。

「習慣」で全てが変わります。

「無意識」くらい強いものはありません。

あきらめずにずっとやり続けること。

三日でやめてもいいですが、五日目にまたやり始めましょう!(笑)

|

|

|

|

|

この後、社員のレポートもたくさん紹介してくださり、それぞれのレポートから学びや気づきをいただきます。

全部は紹介できないので・・・

「今持っていることに感謝する」

このレポートを書いた人は、入院をした時に「これはヤバいぞ」と思ったそうなんですが、普段はあまり言葉を交わさなかった家族から連絡が来たり、また、チームメイトたちからもひっきりなしにLINEが送られてきて、家族やチームメイトの存在がすごく支えになったそうです。

これに病気になって入院したからこそ気づけたそうです。

よく病気になると、健康な体のありがたさに気づかされますよね。

このように、病気になってはじめて見えてくるものがあります。

でもでも、社長からは「病気にならなくても見えないといけない」と説明を付け加えていただきました。

社長も実体験を話してくださいます。

昔、病気で入院した時、車いすに乗ったそうです。

その時にはじめて「車いすに乗っている人の視点」というのに気づいたそうです。

でも車いすに乗らなくても、「車いすに乗っている人の視点」に気づかないといけないとのことです。

そのために大切なのが「感謝の習慣」。

「感謝の習慣」を身につけることで、たとえ病気にならなくても、その人の視点に気づけるようになると教えていただきました。

|

|

|

|

|

ホントはまだまだ内容がてんこ盛りなのですが、全部紹介しちゃうといけないので、ここでストップ!

社長、今回も「リーダーシップ勉強会」をしてくださり、ありがとうございました!

|

|

|

|

W

2022.01.27

リーダーシップ勉強会 その1

|

|

先日、社長が講師をしてくださる「リーダーシップ勉強会」がオンラインで開催されました。

社長、今回も勉強会よろしくお願いします! |

|

|

|

|

今回のリーダーシップ勉強会、日程の都合でまだ受講されていない社員もいるため、なるべく内容紹介は一部分にとどめておく「つもり」です。

いつもそう思いながらブログを作っているのですが、ついついがっつり内容を紹介してしまうW。

今回もすごく大切なことを教えていただいたので、二回に分けて、ゆっくり紹介させていただきます!

|

|

|

|

|

今回の勉強会、まずはじめに「幸せになる習慣」から。

私たち西精工社員は、このリーダーシップ勉強会で「幸せな働き方」を学んでいます。

今まで「幸せな働き方」を学んできたことで、私たちは「幸せになる選択」をしているのです。

「幸せになる選択」と書くと、なんだかハードルが高いように感じますが、日常の習慣の中にそれはあります。

例えば、

「人の悪口を言わない」

「仲間を大切にする」

「地域やお客様を大切にする」

といったものです。

「人の悪口を言う」or「人の悪口は言わない」、「お客様を大切にしよう」or「お客様のことは横に置いておこう」といった選択を私たちは毎日行っているのです。

|

|

|

|

|

|

これら習慣は無意識に行われます。

車に乗った時、無意識にシートベルトをするのと同じです。

でも「習慣(=無意識)」になるためには、まずは「意識して行動を変え続ける」ことが必要になってきます。 |

|

ここで社長より「意識して行動を変える」ヒントを教えてくださいました。

それが・・・

|

|

「ていねいに○○する」

|

|

です。

|

|

|

|

|

例えば、

「ていねいに文字を書く」

ていねいに文字を書くことは、「心を整える」ということにもつながってきます。

自ら意識的に「ていねいに文字を書く」を実践し続けることで、いつしかそれが「習慣」となっていきます。

「ていねいに文字を書く=心を整える」習慣を身につけることで、「幸せな働き方」につながっていくのです。

|

|

|

|

|

前半はここで終了!

明日の「その2」では、この、

「ていねいに○○する」

を少し掘り下げていきます!

ぜひぜひ明日の「その2」もご覧ください!

|

W

2022.01.12

「お金」に関する説明会

|

年末のある日、成型1係のみんなを対象にした「お金」に関する説明会が実施されました。

今回は「利益」、そして「在庫と税金」について経理いけぎたさんと経営管理ひらたさんの二人が説明してくれます!

よろしくお願いします。

|

|

|

|

|

まずは「利益」について。

「会社が事業を運営して、儲けたお金でしょ」

みたいな「なんとなく」は分かっているけど、利益にはどんな種類があって、それぞれどんな意味があるのか?となると、分かっているようで分かっていないことがけっこうあります。

逆に、それを知っておくと、日々のものづくりの中で気をつけなければいけないことや、正しく利益を出すためにどうすればいいのか?といった思考のヒントにもなります。

|

|

|

|

|

でもこの「売上」をあげるためには、材料費や油費、電気料金も使うし社員のお給料も発生します。

すごく乱暴ですが、「売上」をあげるために使った「経費」を「売上」から差し引くと「利益」が出ます。

「売上-経費=利益」

例えば、100万円の売上をあげるために、経費を80万円使ったら、利益は20万円です。

「売上:100万円-経費:80万円=利益:20万円」

逆に、100万円の売上をあげるために、経費を110万円使ったら、利益はマイナス10万円です。

「売上:100万円-経費:110万円=利益:マイナス10万円」

そして儲けた「利益」に対して「税金」がかけられ、税金を払うことになります。

ここからがちょっと難しい。

上のようにシンプルだといいのですが、実際の損益計算はややこしい(汗)

①「売上」から「ものづくりに掛かった経費」を引くと「売上総利益」が出ます。

②「①売上総利益」から「販売や管理に掛かった経費」を引くと「営業利益」が出ます。

③「②営業利益」から「本業以外の営業活動で得た収益や損失」を足し引きすると「経常利益」が出ます。

④「③経常利益」から「臨時で発生した本業以外の収益や損失」を足し引きすると「税引前当期純利益」が出ます。

⑤「④税引前当期純利益」に「税金」が掛かり、「税金」が差し引かれたのが「当期純利益」です!

なんと①~⑤の間で5つの「利益」が存在するんです。

|

|

|

|

|

ここからまたちょっと難しい話です。

シンプルに書くと、

「在庫が増えたら、増えた分を利益とみなされて、余分な税金を払わないといけない」

です。

さっき上で「売上-経費=利益」としました。

しかしこの経費、正確には「売れた製品を作るのに使った経費」なのです。

例えば、Aという製品を10万円の経費をかけて作ったのですが、全然売れませんでした。

ここで「売上:100万円-経費:80万円=利益:20万円」に乗せてみましょう。

経費が10万円さらにかかったので

「売上:100万円-経費:90万円=利益:10万円」

としたら、「利益:10万円」に対して税金がかかります。もし「税率30%」なら「3万円」納めます。

しかしこの10万円は「売上に寄与していない」ので経費に含められません。

実際には10万円の支払いをしているのにも関わらず、「利益:20万円」に課税されることとなり、税金を「6万円」納めることになるのです。

ややこしいですが、Aという「売れない製品」を作ったことで、納める税金が増えたのです。

そしてこの「在庫」は、製品在庫や材料在庫はもちろんですが、(未使用)金型や包装資材なども対象になるんです。

なので「どうせ使うから」と今すぐ必要でない金型や副資材を買ってしまうと、それに対しても余分な税金を支払わないといけないのです。

「ついで買い」をしてはいけないのは、そういう理由があるんです。

|

|

|

|

|

じゃあ、「在庫を増やさなきゃいいやん」ということですが、色々な理由で増える(増やす)ことがあります。

①販売計画と販売実績の乖離:

Bという製品を100個売るつもりで100個生産したけど、10個しか売れなかった。

→90個在庫が増える。

②生産計画数の超過(作り過ぎ):

中途半端に材料が余るので全部使いきっちゃえ。

どうせ来月も生産するからそのまま生産しておこう。

③戦略的在庫増:

来月、生産設備を修理するから作りだめしておこう。

来月の出荷が多いので今のうちから作っておくことで来月の残業を抑制しよう。

「③」以外の理由で在庫を増やすのは避けたいところです。

|

|

|

説明会を受けてくれたメンバーたちから、色々な質問もありました。

・在庫をお金に換算するのってどうやってるの?

→これは棚卸在庫評価額が社内で決められており、その単価で計算をしています。

・お客様から支給される材料で生産したものはどうしているの?

→材料費としての計上は他の材料と同じです。

|

|

違うのは、製品の売上と支給された材料費でお客様とのお取引きにおいて「相殺処理」をします。

・ビジネスパートナー様に加工をお願いしている製品はどこの在庫?

→これはうちの在庫(資産)になります。

|

|

|

|

|

今回のブログ、ちょっと難しい内容になっちゃいましたが、すごく大切なこと!

私たちが日々作っている製品が在庫や税金にどう影響を及ぼしているのか?

私たちが日々費やしている経費がどう利益に影響を及ぼしているのか?

これらを正しく知ることが、正しく利益を出すことにつながっていきます。

いけぎたさん、ひらたさん、説明会を実施してくれて、ありがとうございました。

|

W

![]()